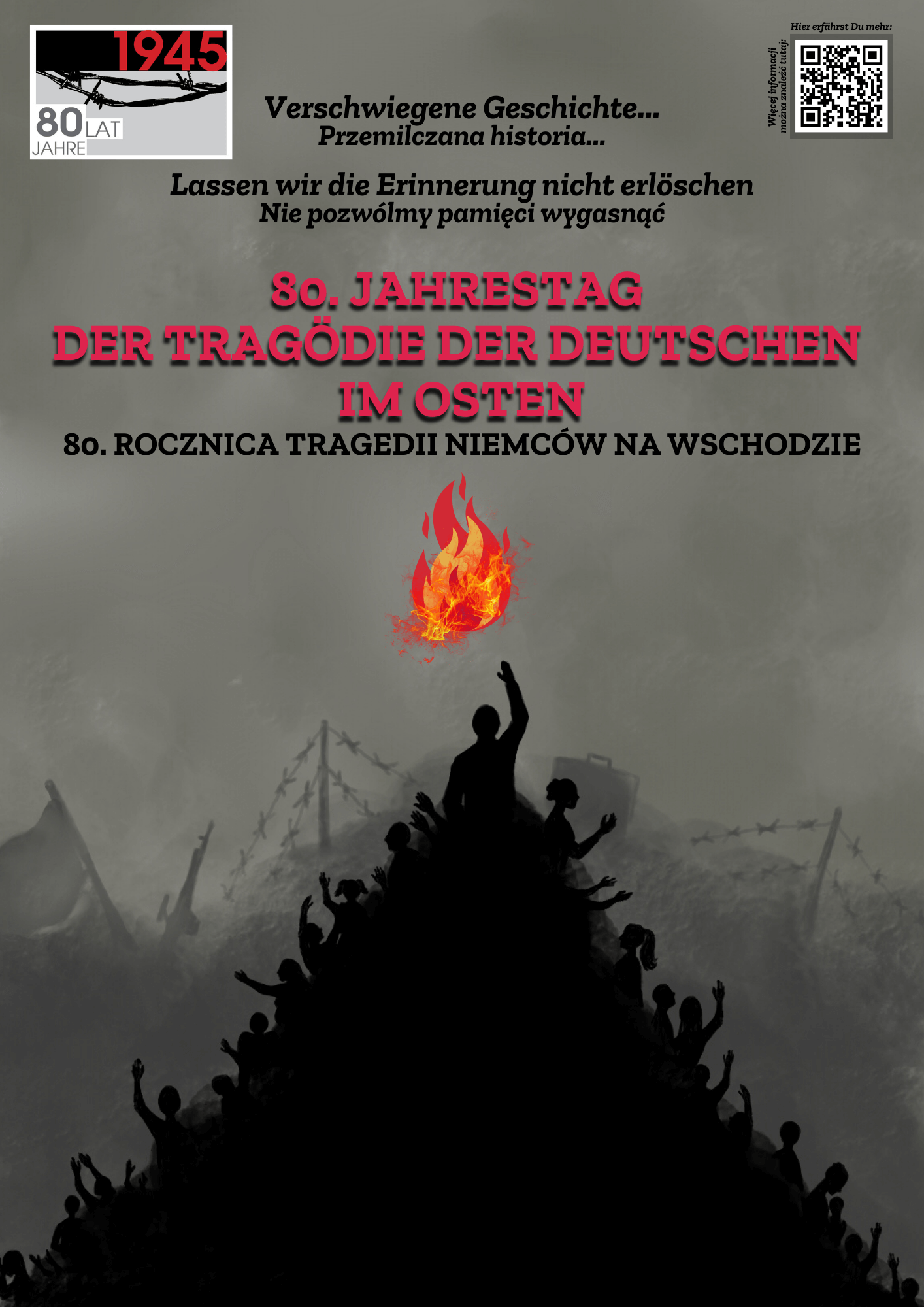

Im Januar verabschiedeten der polnische Senat und Sejm Beschlüsse, um der Opfer dieser Tragödie zu gedenken. Im Januar fanden an vielen Orten in ganz Oberschlesien größere oder kleinere Veranstaltungen zum Gedenken an die Ereignisse vor 80 Jahren statt. Sie erinnern an das Leid und die Verfolgung der wehrlosen und zivilen Einwohner nach dem Einmarsch der Roten Armee im Januar 1945 in den Gebieten des damaligen Deutschlands. Die dort lebenden Menschen wurden zur Opfer der Rache für die Verbrechen, die von den Soldaten des nationalsozialistischen Deutschlands im Osten begangen worden waren. Diese Rache richtete sich jedoch gegen die Zivilbevölkerung der Städte und Dörfer: häufig gegen Frauen, Kinder und alte Menschen.

In ganz Schlesien (und auch in anderen Regionen) dauerte der Terror gegen die deutsche Zivilbevölkerung seit Januar an. Einigen Einwohnern, vor allem aus den Dörfern, gelang es, mit Fuhrwerken vor der sich nähernden Front zu fliehen. Sie fuhren nach Tschechien, dann nach Sachsen oder Bayern. Andere blieben in dem Glauben, dass für sie keine Gefahr bestand, da sie keine Verbrechen begangen hatten. Bereits im Februar begannen die Deportationen in die UdSSR, die auch Bewohner unserer Gegend betrafen. Es handelte sich hauptsächlich um Männer im Alter von 17-50 Jahren. Sie wurden ins Lager in Gleiwitz-Laband deportiert und von dort wurden sie weiter deportiert. Der sowjetische Staat behandelte sie als menschliche Kriegsreparationen.

Auch die Deutschen aus Pommern, Kaschuben, Ermland, Masuren und Rumänien, Ungarn und Jugoslawien wurden in die UdSSR deportiert. Man schätzt, dass sich insgesamt mehr als 700.000 deutsche Zivilisten für mehrere Jahre im sowjetischen Gulagsystem von der Ukraine bis nach Sibirien befanden. Das Institut für Nationales Gedenken (IPN) geht davon aus, dass 25-30% der in Zwangsarbeitslager Deportierten nie zurückkehrten. Aber auch auf dem Gebiet des heutigen Polen wurden Lager für deutsche Zivilisten eingerichtet. Manchmal wurden auch Menschen dorthin geschickt, die aus irgendeinem Grund nur als Deutsche anerkannt wurden. In unserem Gebiet befanden sich die größten Lager in Schwientochlowitz, Myslowitz und Lamsdorf. Dort landeten vor allem Frauen und Kinder, da die Männer noch an der Front oder in Gefangenschaft waren. Sie wurden dort wegen ihrer Herkunft und ohne jegliche Schuld, ohne jegliches Urteil und auf unbestimmte Zeit festgehalten. Manchmal war der Grund, dass sie Deutsch sprachen. Ein anderes Mal wollte man die von Schlesiern bewohnten Häuser räumen, um Platz für diejenigen zu schaffen, die aus den Grenzgebieten kamen, die die Alliierten der UdSSR zugestanden hatten. Dies war zum Beispiel in Lamsdorf der Fall. In diesen Nachkriegslagern (von denen es mindestens 200 gab) lag die Sterblichkeitsrate infolge von Krankheiten, Unterernährung und Folter bei etwa 30%. Es muss nochmals betont werden, dass die so genannten Arbeitslager für Deutsche zwischen 1945 und 1950 im gesamten Gebiet von der Oder bis Kamtschatka und von der Ostsee bis zum Balkan existierten.

Schließlich ging auch dieser grausamste Teil zu Ende und das Gehenna der Nachkriegslager fand ein Ende. Diejenigen, die überlebt hatten, kehrten aus der Deportation zurück, die Lage vor Ort beruhigte sich. Ich selbst betrachte dies symbolisch für das Jahr 1950, denn bis zu diesem Jahr gab es ein Lager in Potulitz. Von Anfang an gab es einen kulturellen Kampf gegen das Deutschtum, der mindestens bis 1989/90 andauerte. Das war ein Kampf gegen die Sprache, die Kultur, das kulturelle Erbe, die geschichtliche Überlieferung, all das, was Identität tötet oder verändert. Alle Spuren der deutschen Sprache wurden beseitigt.

Die älteren Menschen beichteten im Beichtstuhl auf Deutsch, und lange Zeit war dies der einzige Ort, an dem Deutsch gesprochen werden konnte. Die Menschen wurden gezwungen, ihre Vor- und Nachnamen in polnisch klingende Namen zu ändern. Kinder durften keine deutschen Namen tragen. Deutsch durfte weder in Schulen noch in Sprachkursen unterrichtet werden. Wer Deutsch sprach, wurde mit Geldstrafen und noch härteren Strafen belegt. Nur wenige Menschen erinnern sich heute daran, dass das Verbot des Deutschunterrichts an schlesischen Schulen ununterbrochen bis zum Ende der Volksrepublik, also bis 1990, galt. All das begann vor 80 Jahren, und endlich dringt das „verbotene“ Wissen um Nachkriegsterror, Schikanen und Diskriminierung im Nachkriegspolen in das öffentliche Bewusstsein, aber auch in das Bewusstsein der Politiker, dreißig Jahre nach dem Untergang der Volksrepublik Polen. Der Beweis dafür sind die Beschlüsse der Regionalparlamente und der beiden Kammern des Parlaments. Daher sollten wir in diesem Jahr auch hier in unserem Gebiet allen Opfern von damals gedenken. Diese unschuldigen Opfer sollten nicht vergessen werden, und wir sollten die Erinnerung an sie aufrechterhalten. Aber getreu den Opfern, den Tätern und dem Ausmaß. Wir, die wir jahrzehntelang darauf gewartet haben, dies auszusprechen, müssen heute darauf achten, dass es keine Verlogenheit, keine Verfälschung und keine Aneignung der Geschichte gibt, nicht zuletzt durch das unchristliche Prinzip der Kollektivschuld.

Bernard Gaida